(教科書で)見たことあるけど、実物は思った以上に凄かった!

まさかのチケットゲットで、国宝展に行けることに。

今回は、国宝展に行ってきました。

テレビなどでも紹介されていたので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

なかなか取れないチケットも、(半ば諦めていたのですが)同僚の助けもあり、運良くゲット!早々に当日の有給を申請し、意気揚々と上野の森へ向かいました。

(伊藤さん、西野さん、ありがとう!)

そもそも「国宝」とは、「文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いもので類いない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したもの」なのだそうです。美術的な意味合いというよりは、文化的・学術的にも国として重要なもの、というくくりなので、美術に詳しくない(文系で歴史が好きな)デザイナーの私は、むしろいつもよりワクワクできる要素が多く、とても楽しい時間を過ごせました。多すぎて、閉館時間までに全部見切れないほどに(泣。。。

今回の国宝展はご紹介したいことが多すぎたので、数回に分けて心動いた出来事をお伝えしたいと思っています。

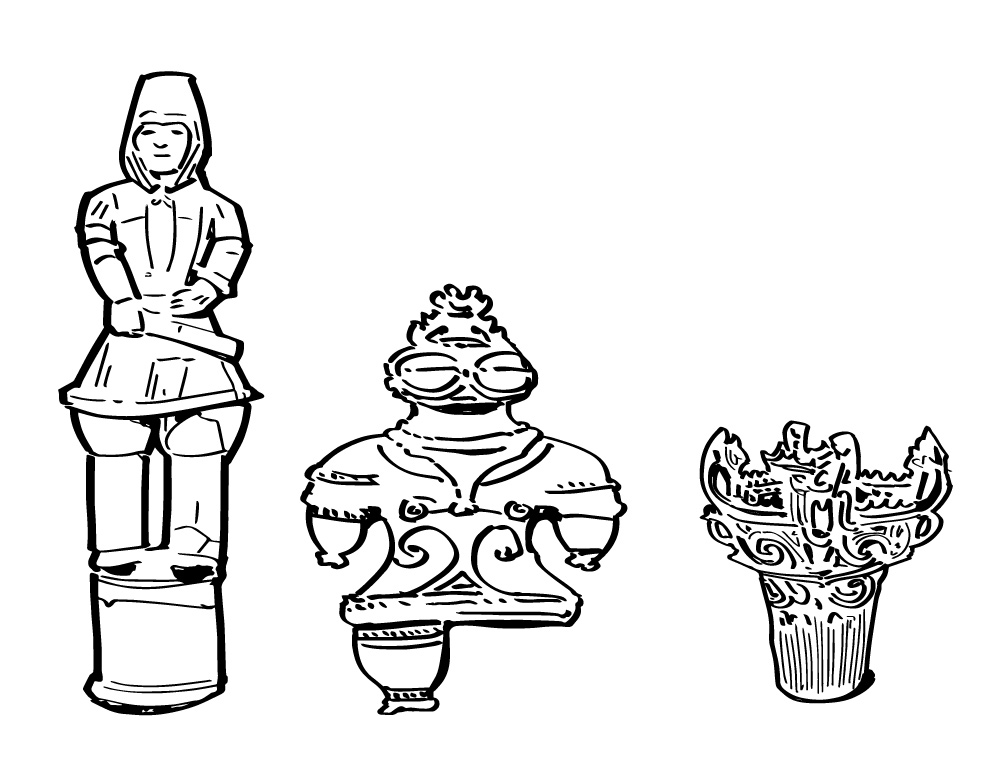

「挂甲の武人」と「遮光器土偶」

タイトルの2つは「けいこうのぶじん」と「しゃこうきどぐう」と読みます。いずれも、誰もが一度は目にしたことがあると思います。本当は写真を掲載したいのですが、著作権法に触れそうなので、下記ページでご覧ください。

ちなみに、「はにわ」と「どぐう」をそれぞれ思い浮かべながら開いたら、だいたい想像したものが出てくると思いますよ。

挂甲の武人(はにわを思い浮かべながら開いてください):

https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=J36697

遮光器土偶(The土偶を思い浮かべながら開いてください):

https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=J38392

この二つ、土を人型に模(かたど)って焼いたもの、という共通点。

時代的にも現代のわたしたちから見たらいずれも古代のもので、言語での補助情報がほとんどないがゆえの神秘性も感じられますよね。

ちなみに、遮光式土偶は今から2,600〜3,000年ほど前のもの。日本に稲作が伝わる直前(直前と言っても300〜900年前ぐらいなんですが)の縄文時代の終わり頃に作られたと推定されています。この時代は稲作が伝わったことで、日本では地域差があるものの、定住化が浸透してきた時代で、土器の装飾が必要の枠を超えたものとなった時代でもあります。

余談ですが、哲学者の國分功一郎先生の著書『暇と退屈の倫理学』の中では、太古の定住前後について、「人間が定住をせざるをえなくなったことにより、暇を持て余すことが始まったのだ」とする考察がなされています。

「暇」万歳!

この説を肯定的に捉えている私。遮光器土偶の装飾過多のデザインを目の当たりにした感想は、「暇、極まれり」。素晴らしいですね、暇。現代のデザイン屋としては、やりすぎ感あふれる装飾も、自然、人間、神(?)、その他もろもろを、感じて考えた結果なのだとすれば、それを具現化する時間のなんと尊いことか、とすら思うのです。

ところでこの土偶、着色されていた跡があったそうな。願わくば、地味な赤茶色とかでなく、鮮やかなピンクやイエロー、水色などで、ポップに仕上がっていて欲しい、それならきっと縄文の退屈も楽しく華やかな時間になったのでは、、と想いを馳せるのでした。

徒然なるままに書き綴っていたら、結構長くなってしまったので、挂甲の武人のお話は次回にしようと思います。

2022/11/29 東京国立博物館より