いや、これ、1時間半で見るとか、無理でしょうよ。

89点見るなら、180分は欲しかった。

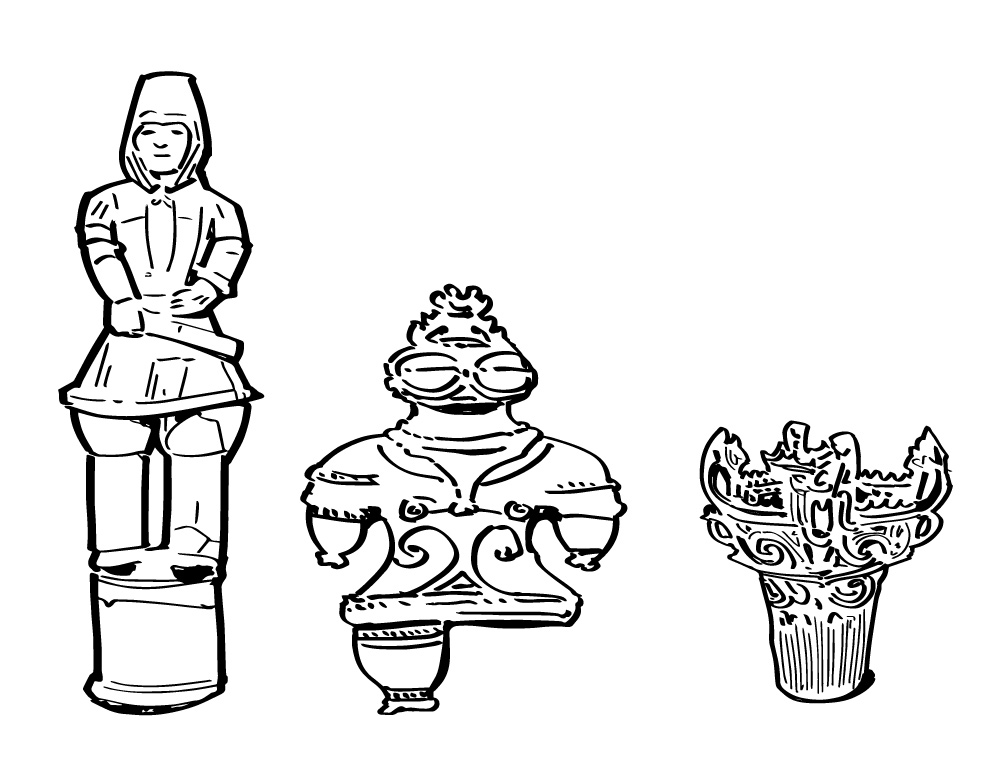

前回、このコラムで「挂甲の武人」と「遮光器土偶」ついて書こうとしたら、興奮しすぎて遮光器土偶のお話を書きすぎたので、今回はその続きです。

今回の国宝展の会場は東京国立博物館。日本にはお城や寺社仏閣などの建造物を除いた美術工芸品の国宝が897点あるそうです。そのうち約1割にあたる89点を所蔵しているのがこの東京国立博物館なのです。

前回もちらっと書きましたが、この展示、チケット獲得がなかなかの高難度。コロナ感染防止の観点もさることながら、国宝は展示できる日数が年60日以内と決まっているそうで、そりゃプラチナ化もするわけだ、と。

そんな中私が取れたチケットは15:30入場のもの。閉館時間が17:00だとは知らず、いつもの調子で音声ガイドを聞きながら、人だかりをかき分けながら、順番に全ての展示を見ていたら、残り20点ぐらいのところで、「本館は17:00に閉館します。お土産を買う方は急いだ方がいいよ」のアナウンス。「え?」と思いながら時計を見たら16:55、なう。マジか!?と思いながら駆け足(実際は早歩き)で残りの展示を見たことにし、最後に撮影可能な金剛力士像と見返り美人を撮影して、シャッターが閉まる瞬間に滑り込んだのでした(誇張)。

「挂甲の武人」と「遮光器土偶」の続き

一応、再掲でそれぞれの紹介ページを。

挂甲の武人(はにわを思い浮かべながら開いてください):

遮光器土偶(The土偶を思い浮かべながら開いてください):

前回は、遮光器土偶が約2,600〜3,000年ほど前の縄文時代晩期に作られたものであろうことを踏まえ、製作者の気分に想いを馳せてみました。(前回の記事はこちら)

今回は、人型の土製の焼き物である共通項を持つ、はにわ 挂甲の武人(けいこうのぶじん)についてです。

挂甲の武人は遮光式土偶が作られた後、約1,000年ののちに作られたもの。1,000年かけて、形状もだいぶ人間に近づいてきましたね(そもそも土偶は人をかたどったのか定かではないですが)。

そしてもう一つ1,000年の変化がわかりやすい。武装するようになったんですね〜。多分、土偶はほぼ真っ裸なのに。

この1,000年で、時代はゴミ捨て場革命(貝塚)の縄文晩期〜稲作と戦争が始まった弥生時代を経て、竈(かまど)が日本中に爆発的に普及した古墳時代へと変わっています。

弥生時代の戦争が、集落同士の争いであるのに対して、古墳時代には「王」が現れた、日本。争いの規模も大きくなっていったのでしょう。少なくとも20世紀までの人類の技術の進歩を促したのは戦争。日本の歴史的にはこの頃は文書が残されていないのであまりクローズアップされないですが、恐らくは高度経済成長期並の進歩を遂げたと言えるのではないかと思います。洗濯板が洗濯機になるぐらいの。冷蔵庫が普及して食料の保存が圧倒的に長く容易になるぐらいの。

20人ぐらいの集落で狩りと木の実の採集で生きていく分には、大体自由に生きていて、不自由はなかったはず。

対して、100人対100人が戦争をするとして、その家族も含め共同体は数百人規模。その数百人の意思を疎通して、役割を決め、その上で相手より有利になるための工夫を凝らさなくてはならないのが戦争。そりゃ、個々人の自由とかより、急務が多すぎて発展せざるを得ない、もしそれができなければ滅びるか支配されるか、弱肉強食。

そんな時代なら、武人もフル装備になりますわ、そりゃ。

とか言いながら、埴輪の目的と考えられているのは、お墓(古墳)の魔除け。権威のある人間を埋葬する際に、それを守る意味があると考えられているそうです。これも、争いの多い時代だからこその発想だけど、おかげで、当時の人は防具を蝶々結びで留めていたんだなあ、とか当時を偲ぶことができて有り難いと思うのでした。

ちなみに、この武人さん、フル装備の割に、表情が柔らかくどこかユーモラスにも見えなくないですか。なんというか、緊張感がゆるいというか。武器・防具が緻密に再現されているのに反して、表情がフワッとしてる感じ。どこか好感がもてる表情だなあ、と思ったのでした。

はにわと土偶

ところで、今回(と前回で)この2点のお話をしたのは、もう一つ共通点を感じたから。

両者とも、思っていたよりも小さくて、すごく可愛らしいんです。

いずれも、教科書や何かで見てイメージしていたものよりも、ちょうどいい大きさにまとまっていて、すごくキュート。なんというか、愛着が湧くというか、大事にしたくなるというか。遠くからきた姪っ子に「よくきたね〜」って頬が緩むような愛らしさが漂っている(ように感じた)のです。

逆に、挂甲の武人は1,400年ほど、遮光器土偶は2,600年以上もの間、捨てられたり壊されたりせずに今日お目にかかれるのは、もしかしたらこの愛らしさをかつての人々も感じたからではないかと思わざるを得ないのでした。

これだけでも、わざわざ苦労して見にきた甲斐があったというもの。

実物からしか感じられないことを感じて、想いを馳せるこのひとときが、展示を見に行く意味の一つなのかもしれないと思うのでした。

2022/11/29 東京国立博物館より